Новости

04.03.2011

Смотровая площадка

// В Киеве проинспектировали молодую театральную режиссуру

|

|

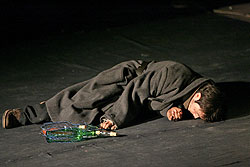

Герой Ивана Орленко полег в битве Шекспира с Ионеско |

Вчера, 3 марта 2011 г., в Киеве завершился трехдневный Международный смотр молодой украинской режиссуры, инициированный московским Международным театральным фестивалем им. Чехова и Международной конфедерацией театральных союзов. Рассказывает ЮЛИЯ БЕНТЯ.

Международный театральный фестиваль им. Чехова и Международная конфедерация театральных союзов придумали долгоиграющий проект, своей конечной целью поставивший извлечение из глубокого культурного подполья юных театральных дарований на просторах всея СНГ. В каждой из стран Содружества объявили конкурс, режиссеры прислали на него видеозаписи своих спектаклей, а жюри на местах отобрало по дюжине интересных работ (аналогичную процедуру чуть позже пройдут драматурги и сценографы).

Проект рассчитан на три года, но с Украиной уже практически все ясно: на рассмотрение были присланы 63 видео (на них всего три спектакля сделаны с актерами стационарных театров, остальные — на самых разных площадках), так что с молодой режиссурой у нас, как оказалось, все не так плохо. Представители ЦСИ «Дах», Национального союза театральных деятелей и Центра им. Леся Курбаса выбрали девять работ. Отбирать один спектакль для будущего международного фестиваля из Москвы приехали критики Ирина Троицкая, Мария Хализева, Алла Шендерова и Виктор Рыжаков. Большая часть из девяти обнародованных на смотре работ — репертуарные спектакли столичных театров, отважившихся на риск. В отдельных случаях оправданно — как, например, с «Восемью шагами танго» Елены Лазович, на который в Новый драматический театр на Печерске давно не пробиться.

Одной из сквозных тем в представленных спектаклях неожиданно оказалась война. Так, житомирский «Трамвай на Крошню» Андрея Мая, пронизанный духом поэтизированной документальности, поставлен по пьесе, в которую вошли 23 интервью жителей Житомира, так или иначе посвященных Второй мировой войне. «Шепот подсознания... Сны» Андрея Лелюха (театр-студия «Данко» Киевского лицея водного транспорта) решен в жанре театра теней и без текста. Самые удачные сцены в нем собраны из точечно светящихся фонариков и напоминают рисованную анимацию, а в сомнительных, привносящих в чистую игру голый идеологический пафос, сквозь прозрачный занавес просвечивают человеческие тела, и картинка отсвечивает то порносюжетами, то новостийной хроникой военных действий.

Гораздо мудрее поступил режиссер и исполнитель главной роли спектакля «Shakespeare vs Ionesko. Макбет» Иван Орленко, пустивший жуткое документальное видео фоном к традиционному спектаклю. Из сплава Шекспира и Ионеско зрителю суждено сделать неутешительный вывод: абсурдность первого равна достоверности второго. История проигрывается, как заевшая пластинка. Пленный немецкий солдат, посаженный на электрический стул, захлебывается предсмертным монологом Христа о любви и всепрощении. Рядового продавца прохладительных напитков принуждают определиться с гражданской позицией («Ты сражался на нашей стороне?» — «Да!» — «А какая сторона наша?»). Здесь Дункан — это Сталин, а Макбет и Банко — его ближайшее окружение.

С метафорами у современных режиссеров вообще неплохо. Так, исповедь отчаянного маньяка («Июль» Ивана Вырыпаева) актер и режиссер харьковского камерного театра «Котелок» Владимир Снегурченко вычитывает увлеченно, честно и безысходно — метафору поедания людьми друг друга его герой понимает буквально, как и право мужчины на женские руку и сердце. Какая-то символичность есть и в том, что «Котелок» — театр импровизации, и как только спектакль прекращает изменяться, его снимают с репертуара. И если этот «Июль» будут играть до последней вариации, то «Право на любовь» Юлии Маслак (Молодой театр) и «Последнее танго в Париже» Натальи Грабовской (театр «Сузирья») — до последнего зрителя.

Международный театральный фестиваль им. Чехова и Международная конфедерация театральных союзов придумали долгоиграющий проект, своей конечной целью поставивший извлечение из глубокого культурного подполья юных театральных дарований на просторах всея СНГ. В каждой из стран Содружества объявили конкурс, режиссеры прислали на него видеозаписи своих спектаклей, а жюри на местах отобрало по дюжине интересных работ (аналогичную процедуру чуть позже пройдут драматурги и сценографы).

Проект рассчитан на три года, но с Украиной уже практически все ясно: на рассмотрение были присланы 63 видео (на них всего три спектакля сделаны с актерами стационарных театров, остальные — на самых разных площадках), так что с молодой режиссурой у нас, как оказалось, все не так плохо. Представители ЦСИ «Дах», Национального союза театральных деятелей и Центра им. Леся Курбаса выбрали девять работ. Отбирать один спектакль для будущего международного фестиваля из Москвы приехали критики Ирина Троицкая, Мария Хализева, Алла Шендерова и Виктор Рыжаков. Большая часть из девяти обнародованных на смотре работ — репертуарные спектакли столичных театров, отважившихся на риск. В отдельных случаях оправданно — как, например, с «Восемью шагами танго» Елены Лазович, на который в Новый драматический театр на Печерске давно не пробиться.

Одной из сквозных тем в представленных спектаклях неожиданно оказалась война. Так, житомирский «Трамвай на Крошню» Андрея Мая, пронизанный духом поэтизированной документальности, поставлен по пьесе, в которую вошли 23 интервью жителей Житомира, так или иначе посвященных Второй мировой войне. «Шепот подсознания... Сны» Андрея Лелюха (театр-студия «Данко» Киевского лицея водного транспорта) решен в жанре театра теней и без текста. Самые удачные сцены в нем собраны из точечно светящихся фонариков и напоминают рисованную анимацию, а в сомнительных, привносящих в чистую игру голый идеологический пафос, сквозь прозрачный занавес просвечивают человеческие тела, и картинка отсвечивает то порносюжетами, то новостийной хроникой военных действий.

Гораздо мудрее поступил режиссер и исполнитель главной роли спектакля «Shakespeare vs Ionesko. Макбет» Иван Орленко, пустивший жуткое документальное видео фоном к традиционному спектаклю. Из сплава Шекспира и Ионеско зрителю суждено сделать неутешительный вывод: абсурдность первого равна достоверности второго. История проигрывается, как заевшая пластинка. Пленный немецкий солдат, посаженный на электрический стул, захлебывается предсмертным монологом Христа о любви и всепрощении. Рядового продавца прохладительных напитков принуждают определиться с гражданской позицией («Ты сражался на нашей стороне?» — «Да!» — «А какая сторона наша?»). Здесь Дункан — это Сталин, а Макбет и Банко — его ближайшее окружение.

С метафорами у современных режиссеров вообще неплохо. Так, исповедь отчаянного маньяка («Июль» Ивана Вырыпаева) актер и режиссер харьковского камерного театра «Котелок» Владимир Снегурченко вычитывает увлеченно, честно и безысходно — метафору поедания людьми друг друга его герой понимает буквально, как и право мужчины на женские руку и сердце. Какая-то символичность есть и в том, что «Котелок» — театр импровизации, и как только спектакль прекращает изменяться, его снимают с репертуара. И если этот «Июль» будут играть до последней вариации, то «Право на любовь» Юлии Маслак (Молодой театр) и «Последнее танго в Париже» Натальи Грабовской (театр «Сузирья») — до последнего зрителя.